〇3端子ラジオICでラジオを作る

アマゾンで3端子ラジオICを買ったので乾電池1本でスピーカーが鳴るラジオを作る事にします。

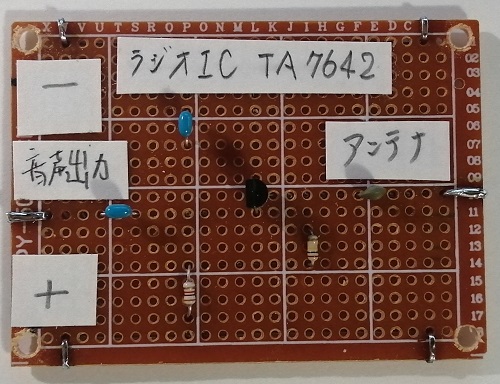

3端子ラジオIC TA7642

ストレートラジオのため、市販のスーパーヘテロダインラジオみたいには使えないですが、近くの局なら受信できます。

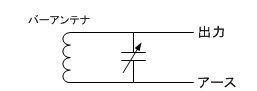

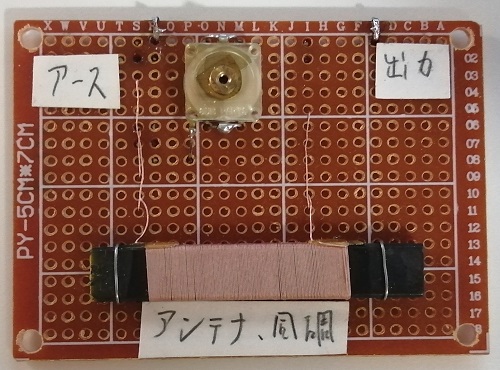

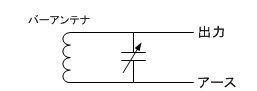

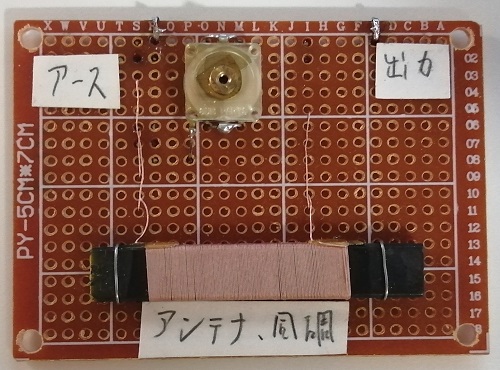

■アンテナ/同調 部分の作成

まずは、アンテナ/同調 部分を作成することにします

シンプルな回路で、バーアンテナとポリバリコンはハードオフのジャンクのラジオを買ってきて流用しました。

作成した基盤です、バーアンテナとバリコンにより受信と同調を行います。

基盤をケースに組み込む場合には、他の回路と離して配置しないと発信しますので注意が必要です。

■ラジオICでラジオの作成

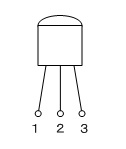

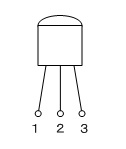

この3端子ラジオICのたぐいはTO-92というパッケージと言うらしくピン番号はこのようになっています。

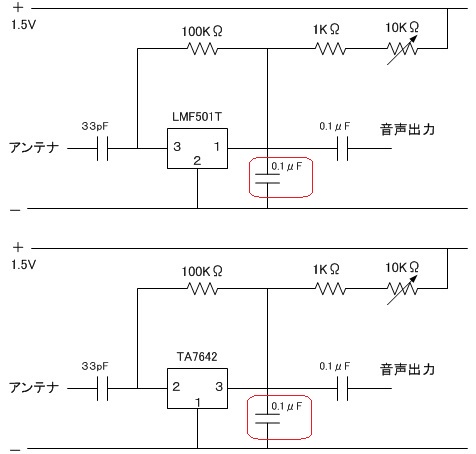

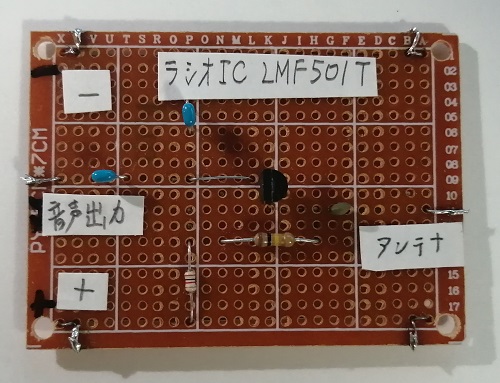

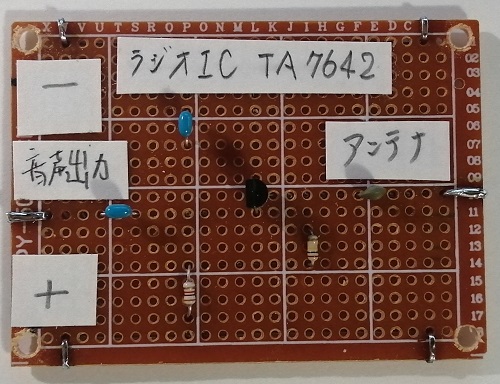

手元にあったミツミのLMF501TとTA7642での回路図です。

同じ3端子、ほぼ同じ回路ですが、ICのピンの位置が違っています。

音声出力のボリュームが電源部分についていますが音を小さくできれば別にどこでもよいです。

電池が新しいと出力が大きすぎて低周波増幅段で音が割れるのでボリュームは必要です。

単純なこの回路がうまく動作しない時は、赤で囲った0.1μFのコンデンサの品質を疑ってみる必要があるかもしれません。

品質の低いコンデンサを使うと容量が少なくてラジオとして動作しませんでした。

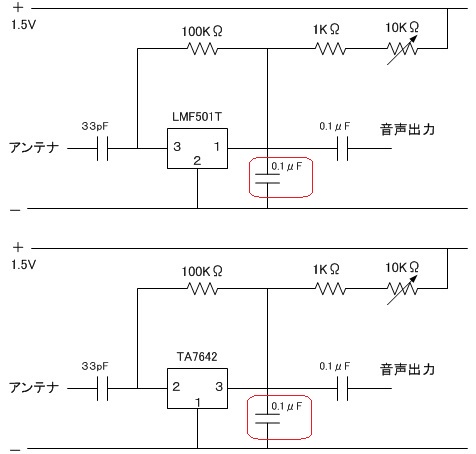

実際に作成したミツミのLMF501TとTA7642の回路です。

まずはアンテナ部分に数メートルほどの銅線を接続すると混信したラジオ放送が聞こえました。

アンテナ/同調 回路を接続して、数メートルほどの銅線をバーアンテナの出力側に接続するとイヤホンから微かにラジオが聞こえる気がしますが、まだスピーカを鳴らす事はできません。

■低周波増幅部分の作成

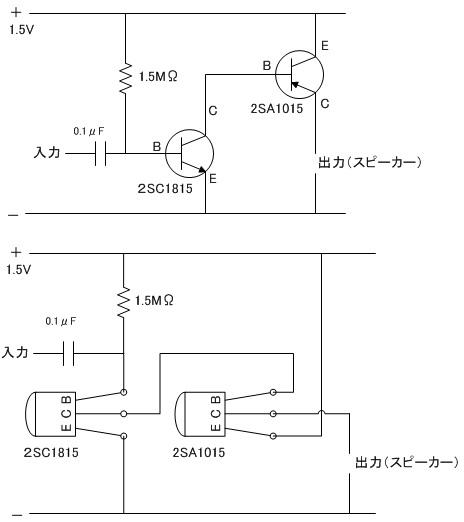

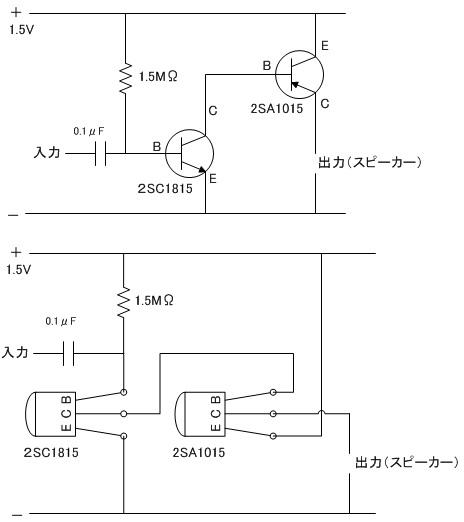

スピーカーを鳴らすために低周波の増幅を行います、音を大きくするために2石のアンプを作成しました。

この回路はセラミックスピーカーなどでは動作しません、電流が流れるコイルを使用した8Ω程度のスピーカーを使用してください。

作成した基盤です、入力側のコンデンサはラジオの出力側にも付いていますので付けていません。

アンテナ/同調部分とラジオIC部分と低周波増幅部分を連結するとスピーカーを鳴らす事ができますが音がまだまだ小さいです。

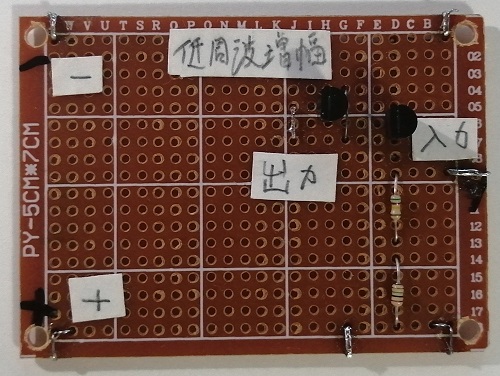

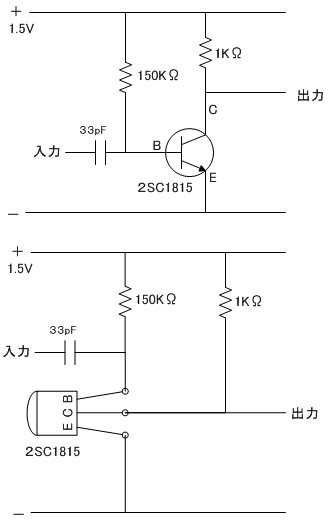

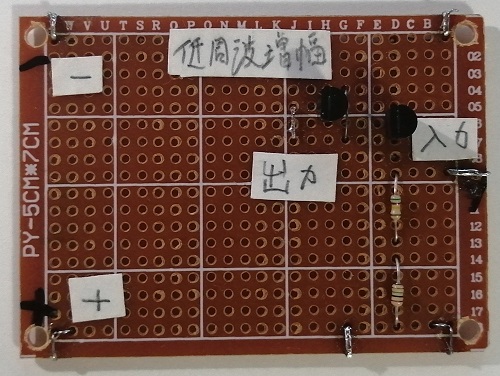

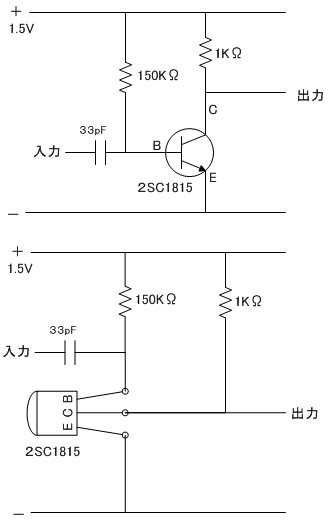

■高周波増幅部分の作成

感度を高くして、より大きくスピーカーを鳴らすため高周波を増幅します。

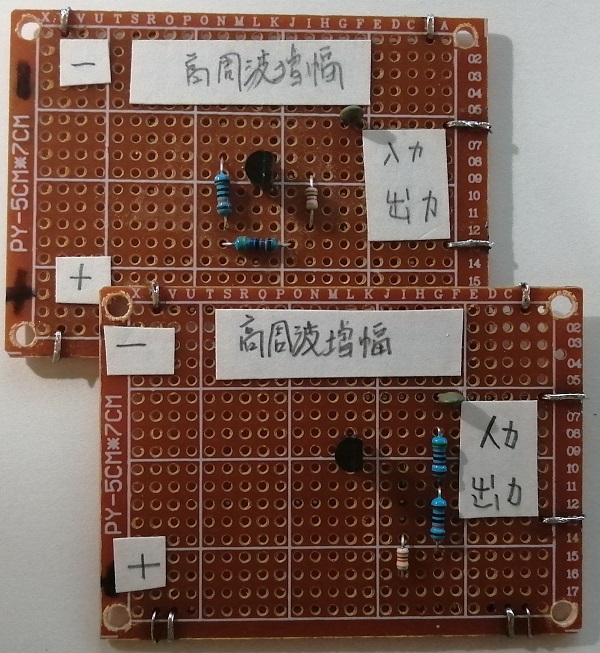

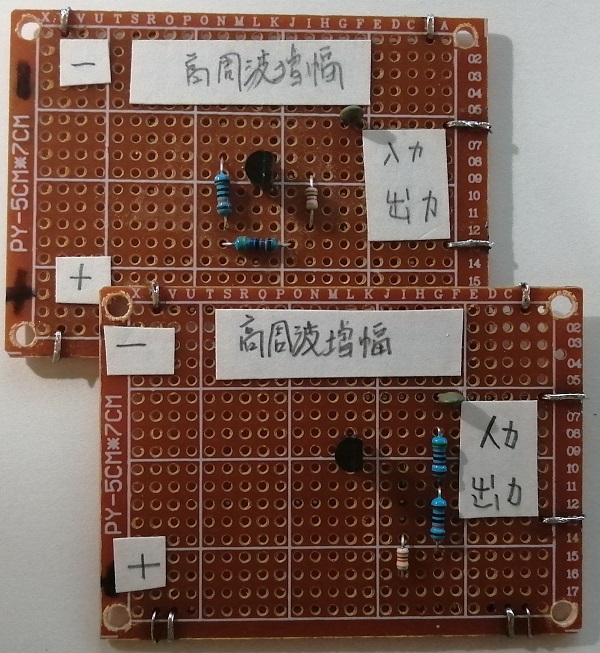

作成した基盤です、1枚作成して連結したのですが音量が物足りなかったので2枚同じものを作成して直列に接続しました。

LMF501Tでは、これにより静かな部屋の中ならスピーカーで聞こえるようになりました。

TA7642では十分音が大きいので1枚で十分です、逆に2枚を連結して接続すると発振したり音が割れたりしました。

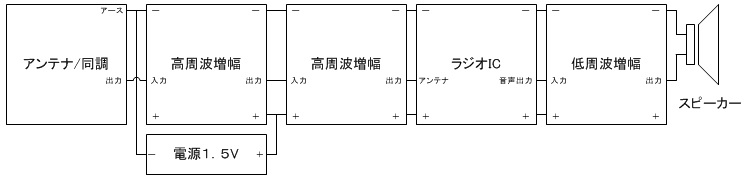

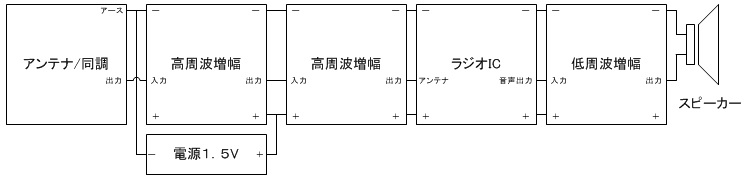

■回路の連結

このように回路を連結しました。

TA7642では高周波増幅を1段にした方がいいです。

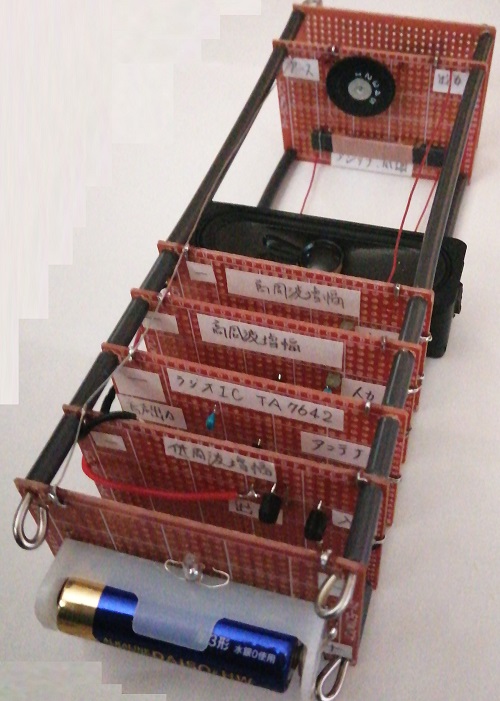

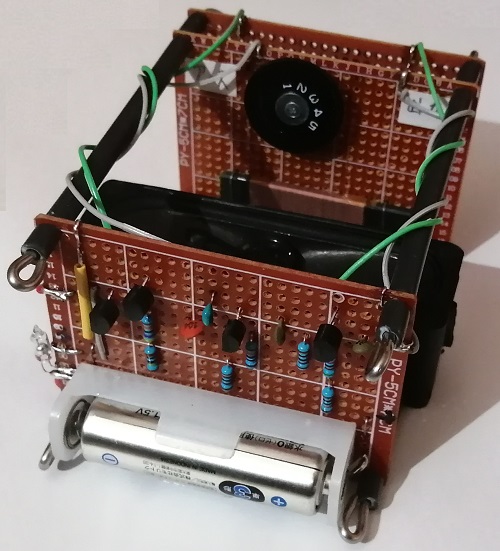

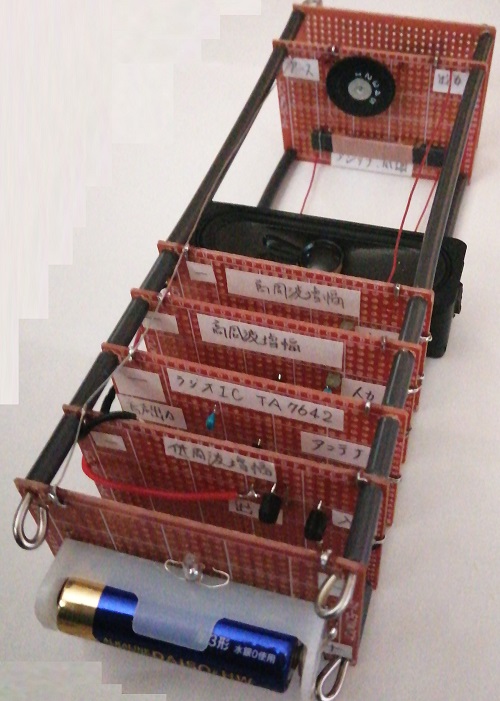

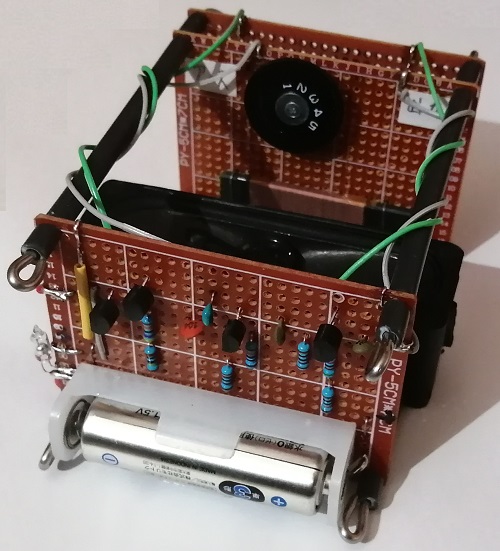

実際に連結した所です、ラジオICを変えると音量や感度が変化して面白いです。

TA7642の方が音が大きいですが、電池が新しいうちは可変抵抗でラジオICの出力を調整しないと低周波増幅段に過剰な出力が入りノイズが出たり音が大きすぎて割れたりしてうまく動作しません。

ミツミのLMF501Tは電池の新旧でも問題なく動作しますが音がちょっと小さい気がします。

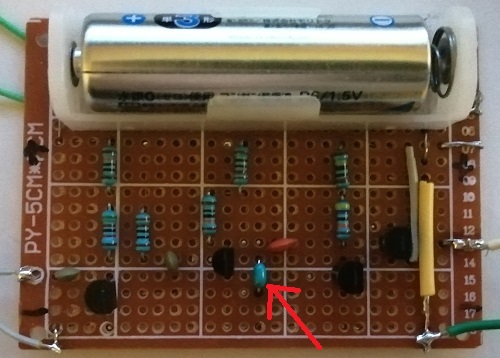

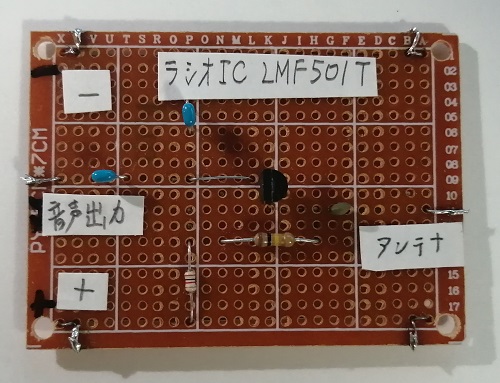

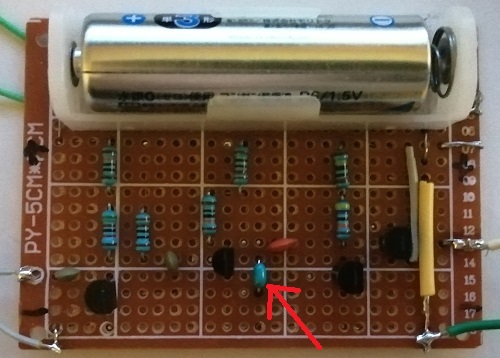

基盤の枚数が多かったのでTA7642で一枚の基板に密集させて作ってみました。

部品の距離が近いため、ノイズが多いような気がします。

当初ラジオICが動かずに手間取りましたが、原因はパック販売の激安コンデンサを使っていたため容量が少なかったようで一流メーカーの部品に交換したら動くようになりました。

(ラジオICのピンに接続されている赤の矢印の部分の0.1μFのセラミックコンデンサです)

複数の回路を一つにまとめたもので同様にラジオとして使用してみました。

基盤が別れている物との違いは感じられませんでした。

しばらく使ってみて、この基板上のTA7642をLMF501Tに入れ替えてみました、局ごとの分離はLMF501Tが良い気がしました、感度は同等に感じます。

電池の消耗具合により音が割れるためラジオICの出力をボリュームで調整しないといけないのですが、LMF501Tの方が調整が楽で私は好きです(あっ!それは低周波増幅の設計が悪いからですね)

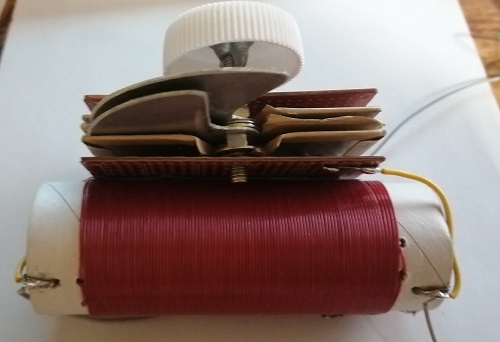

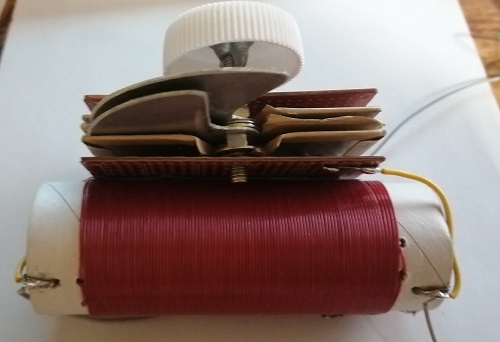

■アンテナとバリコンの自作

動くラジオの回路が手に入ったので、アンテナとバリコンを自作してみました。

適当にコイルを巻いて、バリコンを自作して、ラジオ回路に接続します。

ラジオが受信できるように33pFのセラミックコンデンサをバリコンの間にいくつも取り付けて調整し動作するようになりました。

ちなみにバリコンの金属板はアルミで絶縁材は紙のガムテープ、コイルの素材はサランラップの芯にラッピングワイヤーを巻き付けた物です。

とりあえず動作するのですが大きさの割に調整が難しい扱いが悪い、これは自作するものでは無さそうです。

バーアンテナとポリバリコンを購入したほうが100倍幸せになります。

▲トップページ

>

マイコンなど