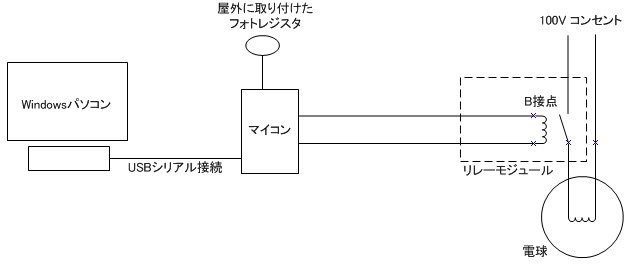

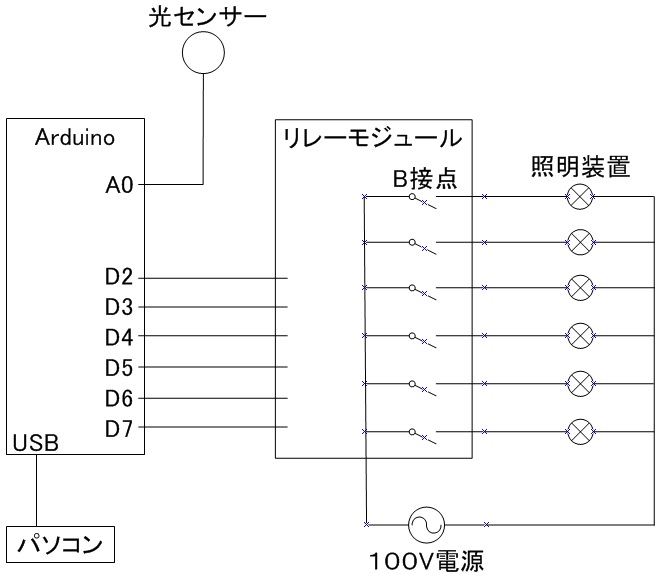

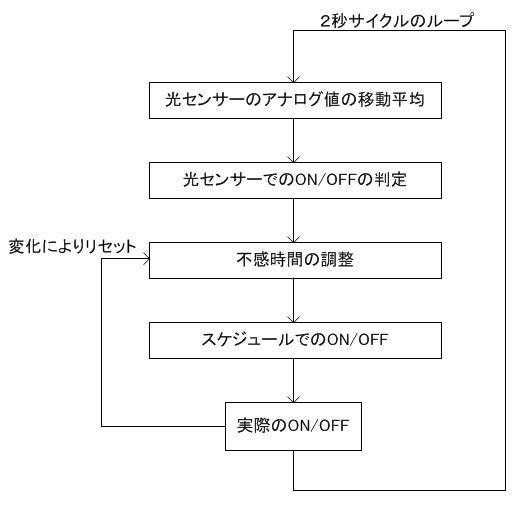

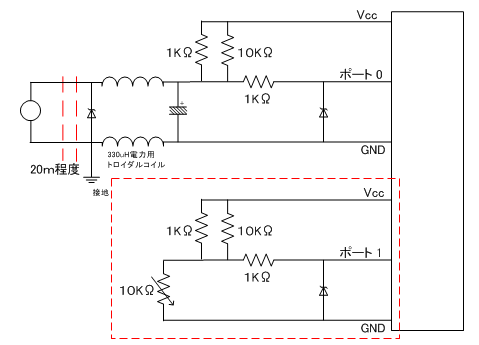

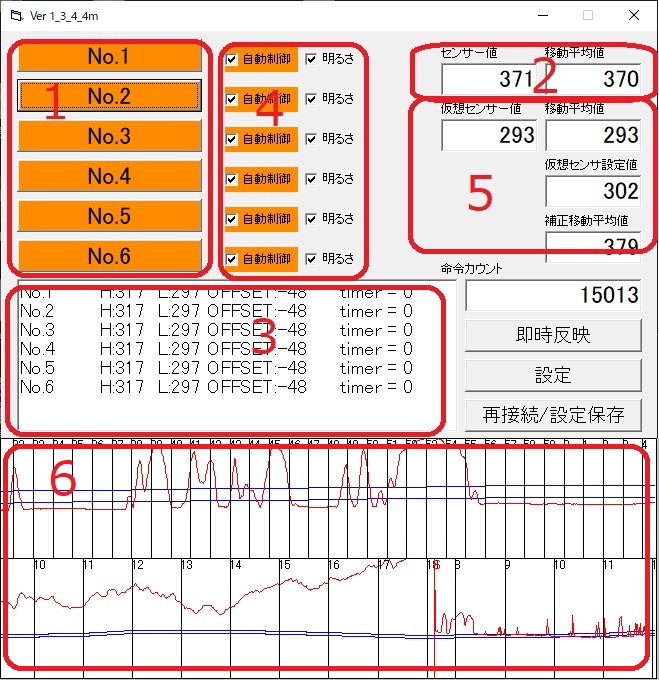

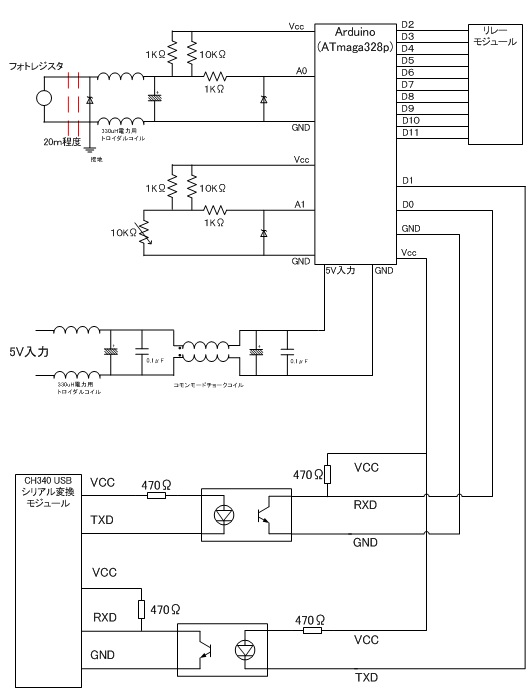

リレーモジュール にて調べました。Arduinoでシリアル通信 の "シリアル通信でリレーモジュールを操作するプログラム" をそのまま書き込んでいます。フォトレジスタで明るさを測定する での回路を使用しています。Arduinoでシリアル通信 のソフトを改造していきます。Option Explicit

Dim data(30) As Long

Dim ptr As Integer

Private Sub Class_Initialize()

Dim i As Integer

For i = 0 To 30

data(i) = -1

Next i

End Sub

'移動平均を計算する -1は無視される

Function average(str_val As String) As Long

Dim val As Long

On Error GoTo err

val = CLng(str_val)

On Error GoTo 0

If -1 <> val Then

data(ptr) = val

If 30 - 1 = ptr Then

ptr = 0

Else

ptr = ptr + 1

End If

Dim i As Integer

Dim pos As Long

pos = 0

For i = 0 To 30 - 1 Step 1

If -1 <> data(i) Then

pos = pos + data(i)

Else

Exit For

End If

Next i

average = Int(pos / i)

Exit Function

End If

err:

average = val

End Function

shoumei_20230617.zip Option Explicit

Dim timer As Long

Dim power_change As Integer

Dim power_real As Integer

Private Sub Class_Initialize()

power_change = 1

timer = 0

End Sub

'タイマーを減算する、現実の出力が変化したらリセットする

Public Sub clock(real As Integer)

If timer <> 0 Then

timer = timer - 1

Else

timer = 0

End If

If power_real <> real Then

power_real = real

timer = 0

End If

End Sub

'出力の変化を要請

Public Property Let Power(change As Integer)

If power_change = 1 And change = 0 Then

power_change = 0

'リレーがON状態からOFFの要請

timer = 60 / 2 '60秒のタイマーセット

ElseIf power_change = 0 And change = 1 Then

power_change = 1

'リレーがOFF状態からONの要請

timer = (10 * 60) / 2 '10分のタイマーセット

End If

End Property

'出力の状態を取得

Public Property Get Power() As Integer

If timer = 0 Then

Power = power_change

Else

Power = power_real

End If

End Property

'タイマーのリセット

Public Sub reset()

timer = 0

End Sub

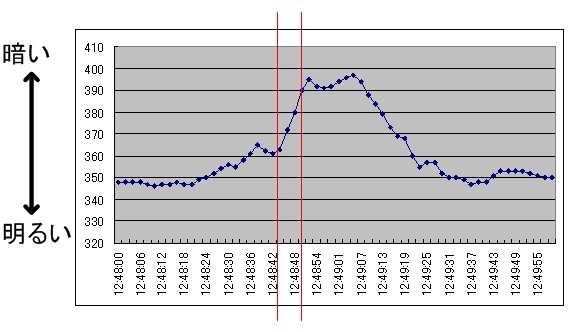

'センサーの値を判定する sensor センサーの値 real_output 現在の出力 enable 有効/無効

Public Function calc(sensor As Long, real_output As Integer, enable As Integer) As Integer

If 1 = enable Then

If sensor > 400 Then

calc = 0

ElseIf sensor < 350 Then

calc = 1

Else

calc = real_output

End If

Else

calc = 0

End If

End Function

shoumei_20230620.zip auto_control_digital_pin(0) = 0 '自動制御にて関数開始状態を設定する変数 初期値:0

Public auto_control_func_next_state_setting As Integer

Public Const NONE_SETTING = 0 '何もしない

Public Const ENABLE_SETTING_1 = 1 '有効

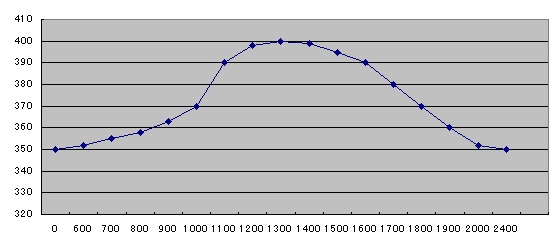

Public Const DISABLE_SETTING_0 = -1 '無効 threshold.setThreshold(650, 0) shoumei_20230624.zip 線形補間 にて事前にVB6用のコードを作成しました。Option Explicit

Dim threshold_ As New threshold

Dim map1() As Variant

Dim map1_w As Long

Private Sub Class_Initialize()

'数列の作成

map1 = Array( _

0, 900, 1100, 1300, 1500, 2400, _

380, 380, 385, 385, 380, 380 _

)

'数列の幅を計算

map1_w = (UBound(map1) + 1) / 2

End Sub

'線形補間のマクロ

Private Function INTERP(xi As Long, xi1 As Long, yi As Long, yi1 As Long, x As Long) As Long

INTERP = (yi + (((yi1 - yi) * (x - xi)) / (xi1 - xi)))

End Function

'線形補間 x:補間する値 ar:数列 w:数列の横の長さ

Private Function interp1dim(x As Long, ByRef ar_() As Variant, w As Long) As Long

Dim i As Long

'xの値が範囲外の場合はxが最大最小値の値を返す

If x <= ar_(0) Then

interp1dim = ar_(w)

Exit Function

ElseIf x >= ar_(w - 1) Then

interp1dim = ar_(w * 2 - 1)

Exit Function

End If

For i = 0 To (w - 1) Step 1

If ar_(i) >= x Then Exit For

Next i

' y=yi + (yi+1-yi)(x-xi)/(xi+1-xi) を行い値を返す

interp1dim = INTERP(CLng(ar_(i - 1)), CLng(ar_(i)), CLng(ar_(i + w - 1)), CLng(ar_(i + w)), x)

End Function

'センサーの値を判定する sensor センサーの値 real_output 現在の出力 enable 有効/無効

Public Function calc(sensor As Long, real_output As Integer, enable As Integer) As Integer

Dim str As String

str = Format(Now, "HH:MM:ss")

Dim m, h, v, pos As Long

m = CLng((CLng(Mid(str, 4, 2)) / 60) * 100)

h = CLng(Mid(str, 1, 2) & "00")

v = h + m

pos = interp1dim(CLng(v), map1, map1_w)

'Form1.Caption = CStr(pos) + " " + CStr(350) 'デバッグのため

Call threshold_.setThreshold(pos, 350)

calc = threshold_.calc(sensor, real_output, enable)

End Function

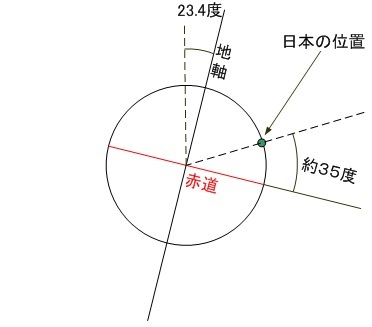

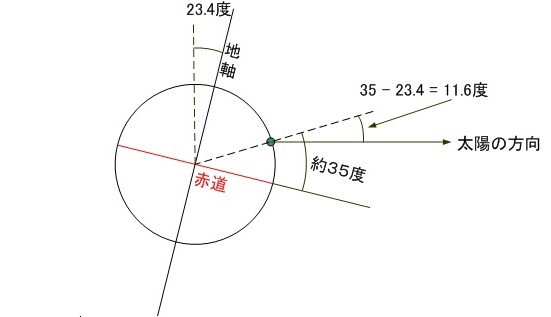

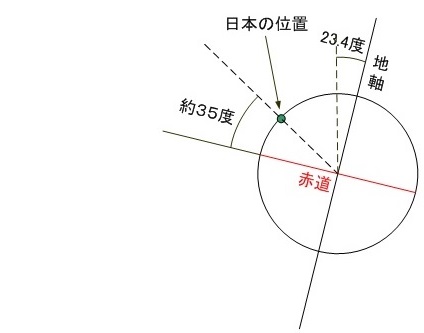

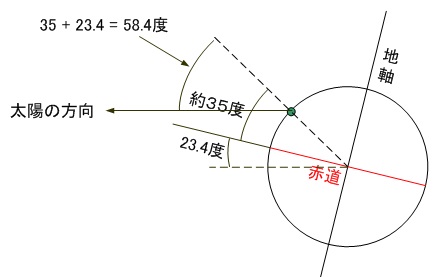

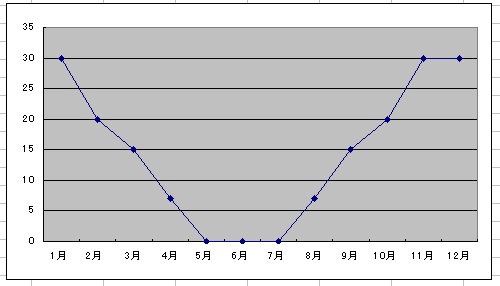

shoumei_20230713.zip Private Sub share_data_file(str As String, filename As String) version 0_14_4_1 ■ 人間の明るさの感じ方の解釈の修正 トップページ の「ご意見ご感想」からメールを送って教えていただけるとうれしいです。色々考察した結果、[2匹目の悪魔] の復帰(消灯)には作業者に気が付かれないように(ゆっくりと)消灯する必要があり、調光機能付き照明設備でないと実現できない為、あきらめました。 オッカムの剃刀 」的な物だと思っています。 '季節の変化によるオフセット値

map1_Season = Array( _

'1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全部21日基準

0, 20, 51, 79, 110, 140, 171, 201, 232, 263, 293, 324, 354, 366, _

-30,-30, -20, -15, -7, 0, 0, 0, -7, -15, -20, -30, -30, -30 _

)

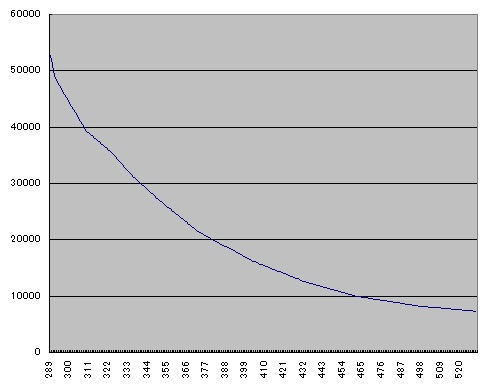

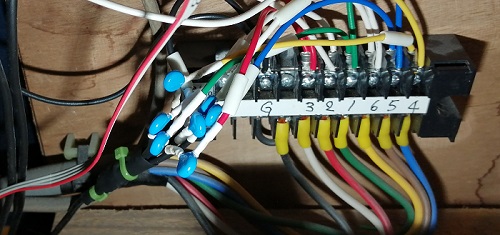

線形補間 を行い、年初からの日数により値を求めて日々の制御の閾値を動的に変更していきます。フォトレジスタで明るさを測定する の回路を使っていますが、アナログ回路ですので同じものを複製できません。GY-30 照度センサー を取り付けてアナログ値と明るさを表す単位のルクスの相関がわかるグラフを作成します。GY-30 照度センサー の回路と同様に接続しました。

#include <avr/wdt.h>

#include <Wire.h>

//GY-30 接続先のアドレス

#define ADDRESS 0b00100011

unsigned char buff_gy30[10];

#define SYSTEM_TIMEOUT 60 //通信途絶後60秒で初期化

#define BUF_SIZE 255

void setup() {

wdt_enable(WDTO_4S); //WDTを4秒で設定し有効化

//デジタルピン2番から11番まで出力に設定

for (int i = 2; i < 12; i++) {

pinMode(i, OUTPUT);

}

Serial.begin(9600, SERIAL_8E1); //偶数パリティ

Wire.begin();

Wire.beginTransmission(ADDRESS);

Wire.write(0b00010000);

Wire.endTransmission();

serial_wdt_reset();

}

char buff[BUF_SIZE];

char buff_old[BUF_SIZE];

char pin_status[11] = { '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '\0' }; //デジタルピン2番から11番の状態を保持し一度に転送

unsigned int str_pt;

unsigned long int timeout_timer;

//ピンの状態をまとめて転送

void trans_pin_status() {

int j = 0;

for (int i = 2; i < 12; i++) {

if (pin_status[j] == '1') {

digitalWrite(i, LOW); //出力先がアクティブローのため反転

} else {

digitalWrite(i, HIGH);

}

j++;

}

}

//ピンに転送前の元データを初期化する

void reset_pin_status() {

for (int i = 0; i < 10; i++) {

pin_status[i] = '0';

}

pin_status[10] = '\0';

}

unsigned long serial_wdt_counter;

//シリアル通信がSYSTEM_TIMEOUT秒停止した場合に出力をリセットする

void serial_wdt() {

unsigned long pos = ((unsigned long)millis()) - serial_wdt_counter;

if (pos > ((unsigned long)((unsigned long)SYSTEM_TIMEOUT * 1000))) {

reset_pin_status(); //タイムアウトしているため初期化

}

}

//リセットタイマーをリセットする

void serial_wdt_reset() {

serial_wdt_counter = millis();

}

void loop() {

wdt_reset(); //WDTのリセット

serial_wdt();

if (Serial.available()) {

char c = char(Serial.read());

timeout_timer = millis(); //msを取得

buff[str_pt] = c;

str_pt++;

if (c == '\n') { //LFを終端文字とする

buff[str_pt] = '\0';

if (strcmp(buff_old, buff)) {

//比較文字列と違うため保存

strcpy(buff_old, buff);

Serial.println("NG");

} else {

//比較文字列と同じため命令を実行

if (buff[0] == 'w') {

int j = 0;

for (int i = 1; i <= 10; i++) {

if (buff[i] == '1') {

pin_status[j] = '1';

} else {

pin_status[j] = '0';

}

j++;

}

Serial.println("OK");

serial_wdt_reset();

} else if (buff[0] == 'r') {

//2回出力

Serial.print("r,");

Serial.println(pin_status);

Serial.print("r,");

Serial.println(pin_status);

serial_wdt_reset();

} else if (buff[0] == 'a') {

static unsigned long c;

int _ar[6];

_ar[0] = analogRead(A0);

_ar[1] = analogRead(A1);

_ar[2] = analogRead(A2);

_ar[3] = analogRead(A3);

_ar[4] = analogRead(A4);

_ar[5] = analogRead(A5);

Serial.print("a,");

for (int i = 0; i < 6; i++) {

Serial.print(_ar[i]);

Serial.print(',');

}

Serial.println(c);

Serial.print("a,");

for (int i = 0; i < 6; i++) {

Serial.print(_ar[i]);

Serial.print(',');

}

Serial.println(c++);

serial_wdt_reset();

} else if (buff[0] == 'x') {

unsigned char*buf_pt;

buf_pt = buff_gy30;

Wire.requestFrom(ADDRESS, 2); //接続し2byte取得する

while (Wire.available()) {

*buf_pt++ = (unsigned char)Wire.read();

}

if ((buf_pt - buff_gy30) >= 2) {

unsigned short pos;

pos = buff_gy30[0] << 8;

pos = pos + buff_gy30[1];

pos = pos / 1.2;

Serial.print("x,");

Serial.println(pos);

Serial.print("x,");

Serial.println(pos);

} else {

Serial.println("NG");

}

serial_wdt_reset();

} else if (buff[0] == 't') {

Serial.println("NG");

}

buff_old[0] = '\0'; //命令が終了したため旧命令は破棄

}

str_pt = 0;

}

//バッファサイズを超えないようにする

if (str_pt >= BUF_SIZE) {

str_pt = 0;

}

} else {

//データを受信せずに500ms経過した場合にはタイムアウトで初期化

if (str_pt) {

if ((millis() - timeout_timer) > 500) {

str_pt = 0;

}

}

}

trans_pin_status();

}

Private Sub Timer1_Timer()

If sleep_timer1 > 0 Then 'timer1を一時的に停止する

sleep_timer1 = sleep_timer1 - 1

Exit Sub

End If

On Error GoTo Err1

Do

MSComm1.Output = "r" & vbCr & vbLf

Loop While MSComm1.OutBufferCount >= 1

Do

MSComm1.Output = "r" & vbCr & vbLf

Loop While MSComm1.OutBufferCount >= 1

Do

MSComm1.Output = "a" & vbCr & vbLf

Loop While MSComm1.OutBufferCount >= 1

Do

MSComm1.Output = "a" & vbCr & vbLf

Loop While MSComm1.OutBufferCount >= 1

Do

MSComm1.Output = "x" & vbCr & vbLf

Loop While MSComm1.OutBufferCount >= 1

Do

MSComm1.Output = "x" & vbCr & vbLf

Loop While MSComm1.OutBufferCount >= 1

On Error GoTo 0

Dim str As String

Dim st_arry() As String

Do While data_ptr <> 0

str = pop()

If Mid(str, 1, 1) = "x" Then

com_x_data_old = com_x_data

com_x_data = str

If com_x_data = com_x_data_old Then

st_arry = Split(com_x_data, ",")

Text5.Text = Replace(st_arry(1), vbCrLf, "") '最後のCRLFを取り除く

End If

End If

If Mid(str, 1, 1) = "r" Then

com_r_data_old = com_r_data

com_r_data = str

If com_r_data = com_r_data_old Then

digital_pin(0) = CInt(Mid(str, 3, 1))

digital_pin(1) = CInt(Mid(str, 4, 1))

digital_pin(2) = CInt(Mid(str, 5, 1))

digital_pin(3) = CInt(Mid(str, 6, 1))

digital_pin(4) = CInt(Mid(str, 7, 1))

digital_pin(5) = CInt(Mid(str, 8, 1))

digital_pin(6) = CInt(Mid(str, 9, 1))

digital_pin(7) = CInt(Mid(str, 10, 1))

digital_pin(8) = CInt(Mid(str, 11, 1))

digital_pin(9) = CInt(Mid(str, 12, 1))

End If

End If

If Mid(str, 1, 1) = "a" Then

com_a_data_old = com_a_data

com_a_data = str

If com_a_data = com_a_data_old Then

'Dim st_arry() As String 変数宣言を削除

st_arry = Split(com_a_data, ",")

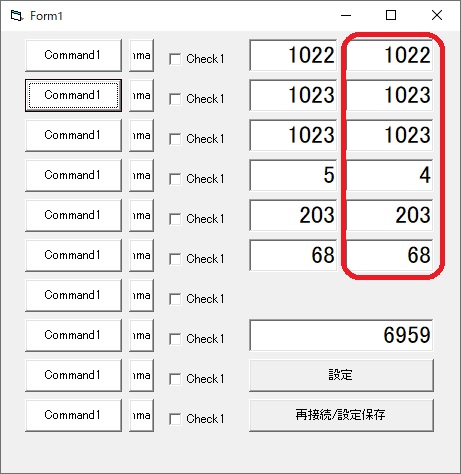

Text1(0).Text = st_arry(1)

Text1(1).Text = st_arry(2)

Text1(2).Text = st_arry(3)

以下続くため省略

'現在の状態をログに書き出す

Private Sub condition_log_write()

str = ""

str = "," + Text1(0).Text + "," + Text5.Text

Call logWrite(str, Format(Now, "yyyymmdd") + ".csv")

End Sub

フォトレジスタの値

ルクス値

530

7259

324

35386

292

48560

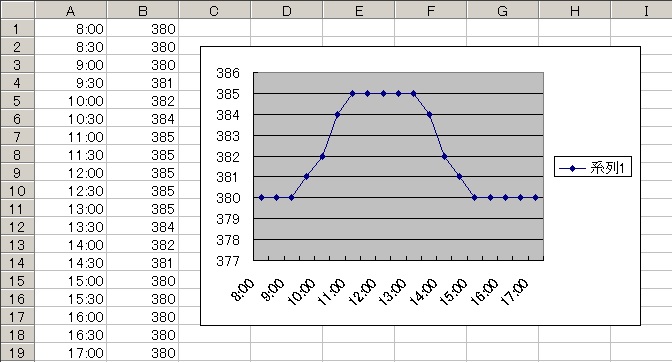

これらの数値を使ってマップを作成しグラフを描画しました。const int ar[]={

/* x */ 288, 292, 309, 324, 335, 351, 372, 402, 431, 460, 496, 530,

/* y */ 54106, 48560, 39350, 35386, 31376, 26847, 21485, 16316, 12685, 10038, 8250, 7259

};

GL5528 を使用しています。シリアル通信を光ファイバー経由する 北側45°の角度でセットされたCDSセル、このセンサーが制御の生命線です。 map_ver = "2025/07/11"

'数列の作成 ONになる側の閾値

map1_H = Array( _

0, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2400, _

320, 330, 340, 340, 341, 343, 345, 360, 360, 360, 350, 345, 340, 330, 320, 320, 320 _

)

'ONからOFFにする閾値を引く数(マップを設定するのが面倒で簡略化のため)

map1_OFF = Array( _

300, 365, 370, 375, 400, 450, _

10, 10, 20, 30, 40, 80 _

)

'季節の変化によるオフセット値

map1_Season = Array( _

0, 20, 51, 65, 79, 94, 110,125, 140,155, 171,186, 201,216, 232,247, 263, 278, 293, 308, 324, 354, 366, _

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 10, 20, 20, 10, 5 , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 )

' ,1/21,2/21,3/7,3/21, 4/5,4/21,5/6,5/21,6/5,6/21,7/6,7/21,8/5,8/21,9/5 ,9/21,10/6,10/21,11/5,11/21,12/21,

version 1_5_6 Arduinoでシリアル通信 ▲トップページ