■クオーツ時計の歩度調整

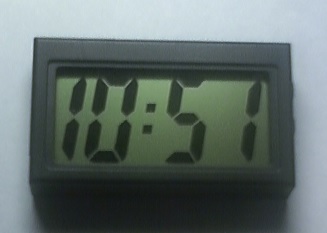

まずは実験台として100円ショップでデジタル時計を買ってきました。

精度が悪い物に運よく当たったため、、一日あたり1秒は進んでくれます。

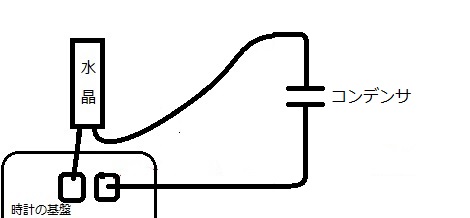

遅れる場合はこの方法では無理ですが、進む場合はコンデンサを追加することによってある程度の調整ができます。

遅れる場合はこちら

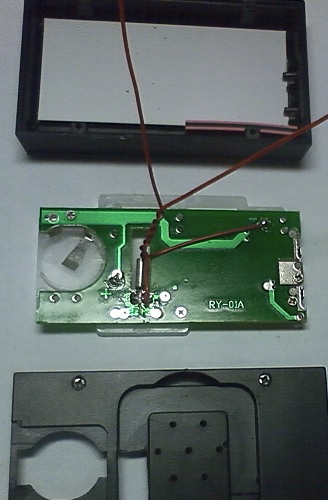

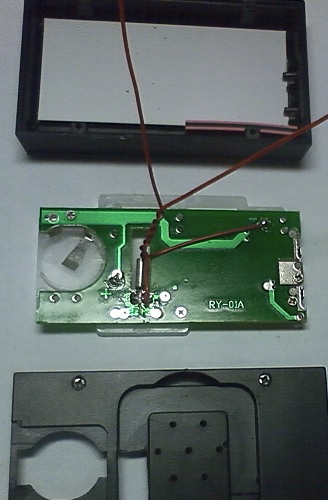

まずはバラバラにして水晶発振器の必要な端子にリード線を取り付けます。

まずは実験として、3つのパターンでコンデンサの効果を測定してみました。

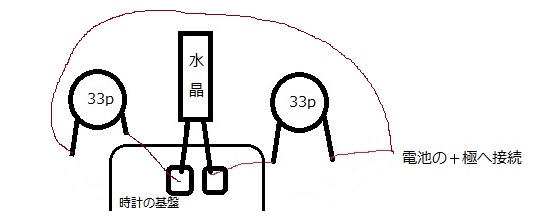

時計の基盤の水晶発振器に直接33pFのセラミックコンデンサを取り付けます。

このセラミックコンデンサはただ単に、持っている中で一番小さい容量だったからです。

33pFの容量に深い意味はありません。

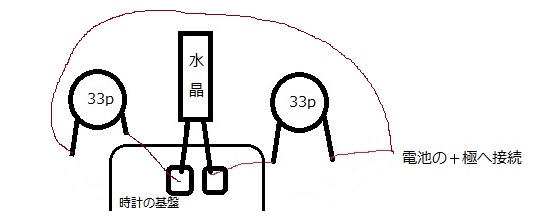

水晶発振器の片方の足にコンデンサを取り付けて、電池のプラス極に接続した場合

一日1秒進んでいた時間が一日あたり0.5秒遅れるようになりました。

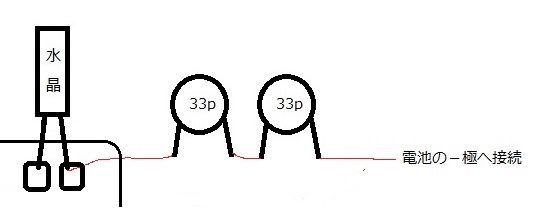

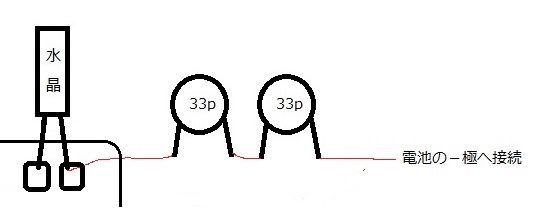

コンデンサの端子を電池のマイナス極に接続した場合、1日あたり0.5秒遅れるようになりました。

水晶発振器の両足にコンデンサを接続して、電池のプラス極に接続した場合、一日あたり3秒遅れるようになりました。

▼コンデンサの容量を変えてみる

次にコンデンサの容量を変えてみました。

コンデンサを2個直列につないで約16pFぐらいになります。

接続してみたら、1日あたり約0.3秒ぐらい進むぐらいになりました。

ただ単に運がよかっただけでしょうけど、実用的な精度の月差15秒以内におさまりそうです。

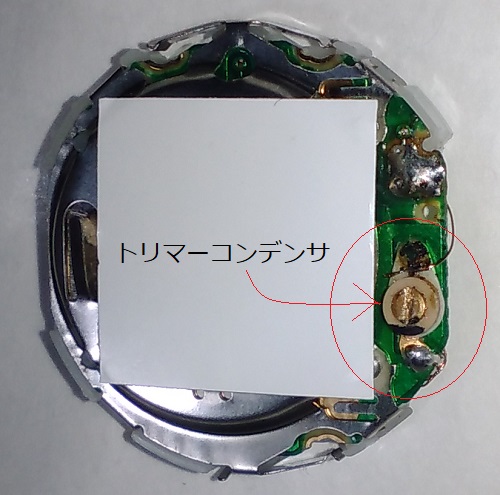

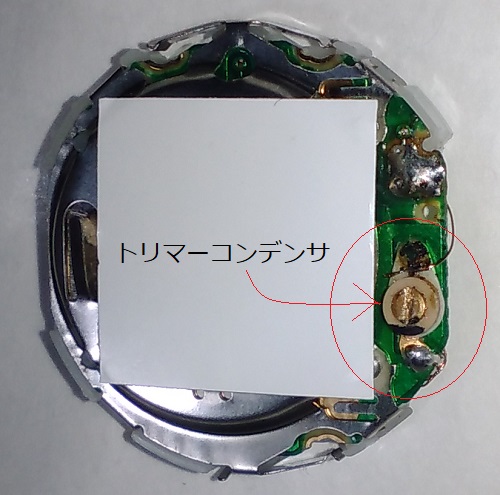

もっと精度を調整したい場合は、セラミックコンデンサではなくて、調整できるトリマコンデンサを取り付けるほうがいいですね。

■もっと別のアプローチで調整する

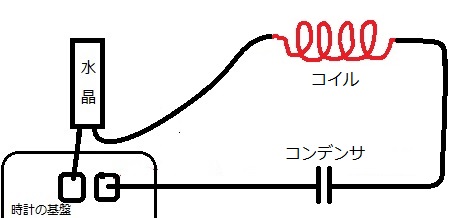

水晶振動子に直列に接続したコンデンサの容量を変化させて周波数を変化させる、

Variable Xtal Oscillatorという考え方を使って調整してみます。

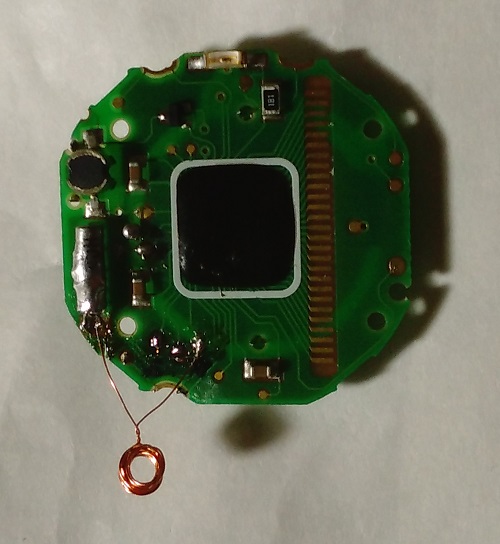

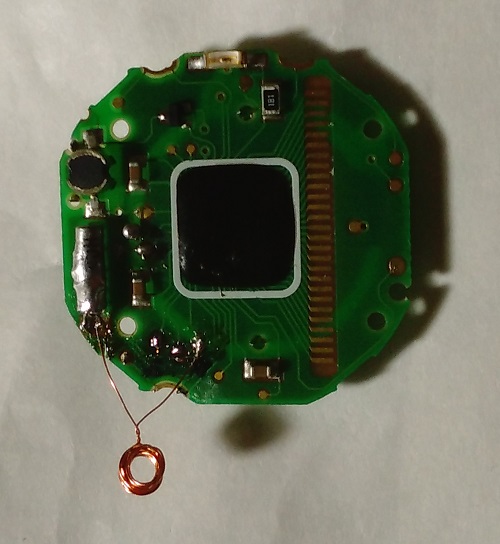

次のターゲットにしたのは腕時計であるCASIOのF91WやF84Wに入っているデジタル時計です。

▼時計を遅らせる

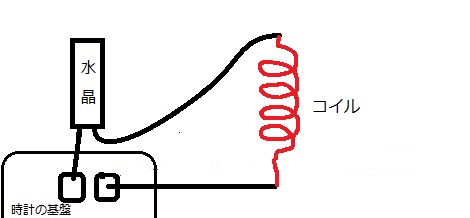

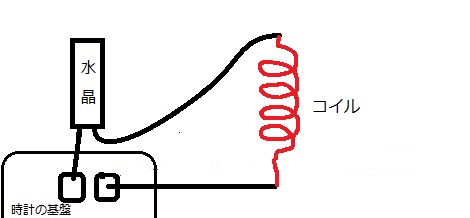

ガンガン進む時計を遅らせるには水晶振動子に対して直列にコイルを取り付けると遅らせる事が出来ます。

この仕組みを使って時計を遅らせてみます。

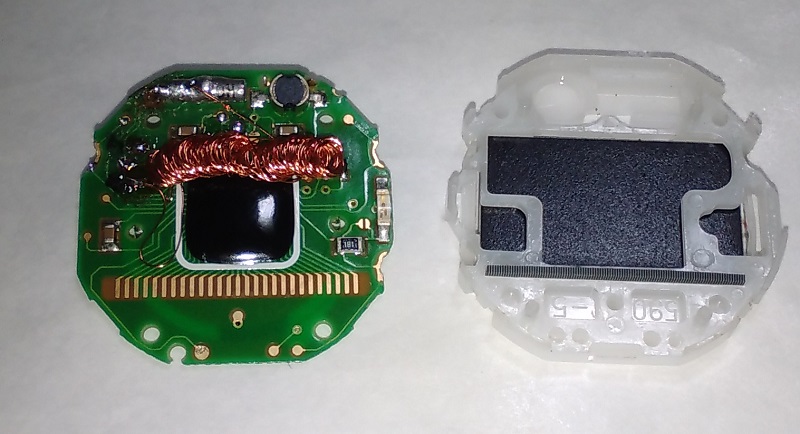

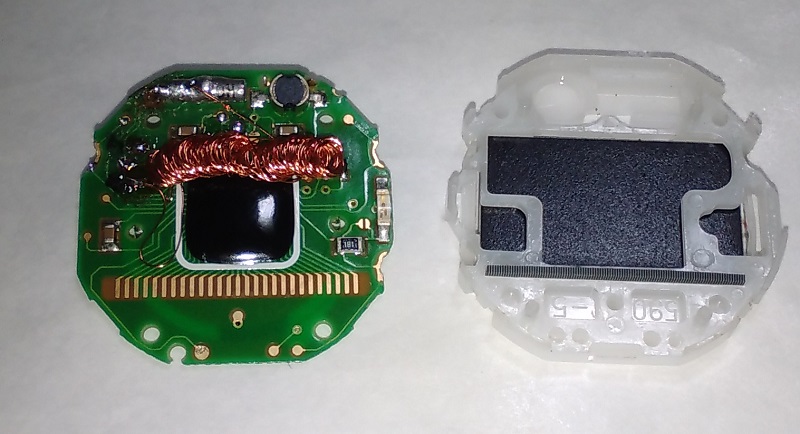

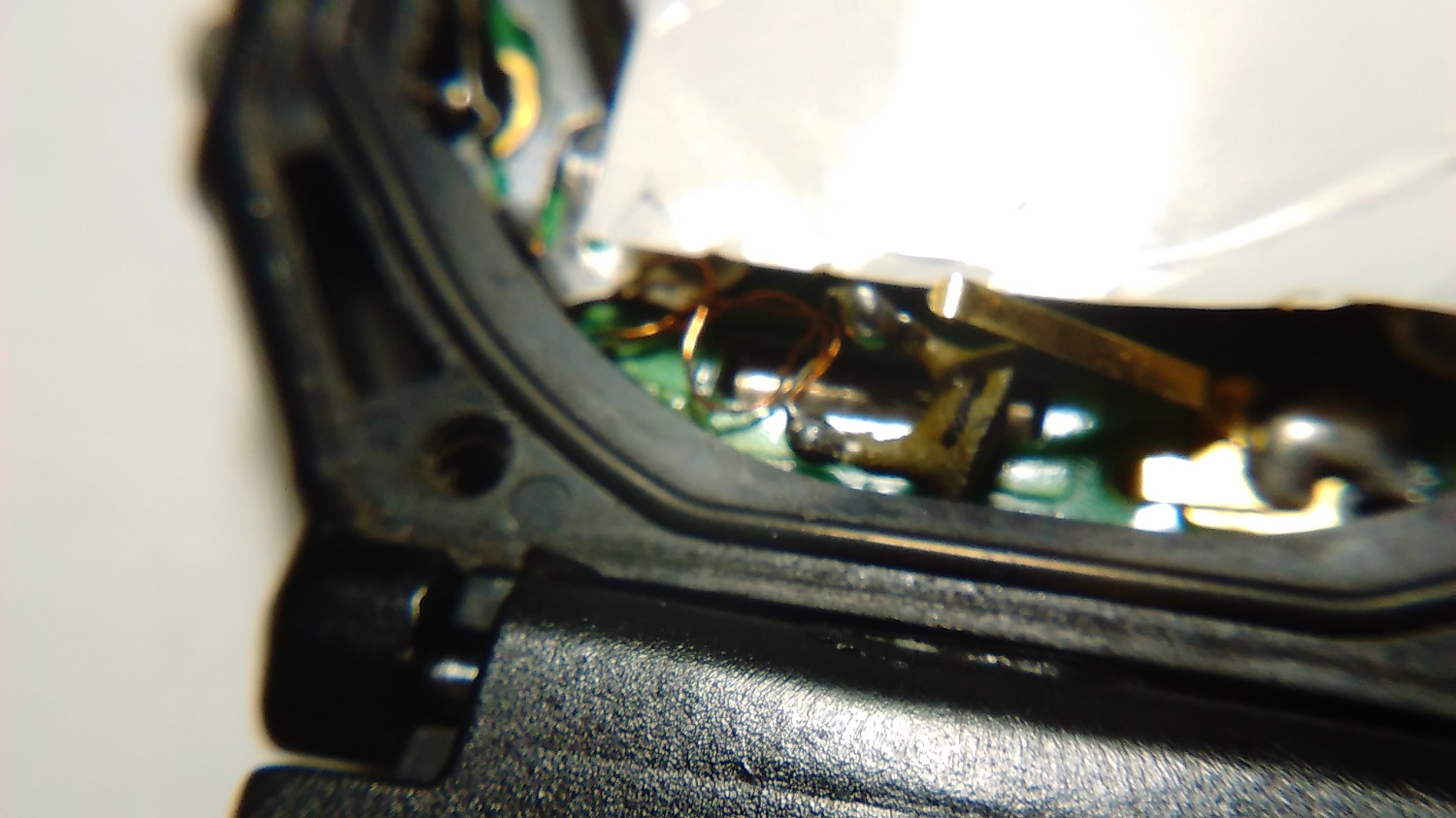

まずは、時計の中に組み込めるサイズのコイルを作ります。

細い銅線を2.5ミリぐらいのドライバーに30回ほど巻いてコイルを作りました。

そのコイルを使って時計に組み込んでみます。

水晶振動子の片方の足を浮かせてコイルを半田付けしました。

これにより、1日当たり1秒ほど時計が遅れるようになりました。

巻き数を減らすことにより遅れる量を減らすことができます。

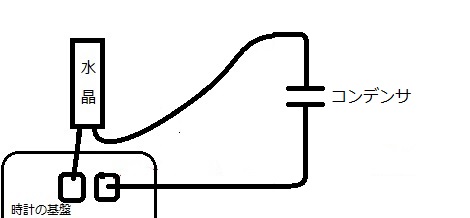

▼時計を進ませる

ガンガン遅れる時計を進むようにするには、水晶振動子に対して直列にコンデンサを取り付けると進ませる事が出来ます。

この仕組みで時計を進ませてみます。

水晶振動子の足を片方浮かせて33pFのセラミックコンデンサを取り付けてみました。

これにより1日当たり1秒ほど進ませる事ができました。

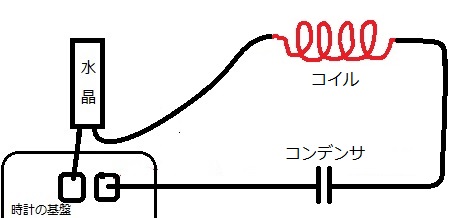

▼遅らせたり進ませたり出来るようにする

遅らせたり進ませたりするには、コイルとコンデンサを直列に接続して、コンデンサの容量を変化させるか、コイルの巻き数を変化させることによりできます。

時計に組み込み可能なサイズの可変コンデンサが手に入れられるのならば、まずは、コイルを取り付けて遅れる状態にして、

可変コンデンサを調整して時計の歩度を調整します。

可変コンデンサが手に入らないのならば、時計が進むようにセラミックコンデンサを取り付けて、その後、コイルの巻き数を調整していくことにより、時計の歩度が調整できます。

しかし、コイルの巻き数を変更しながら調整するのは面倒ですので、あまりオススメできません。

ちなみに、コイルのみで調整をしようとすると、このようになりました。

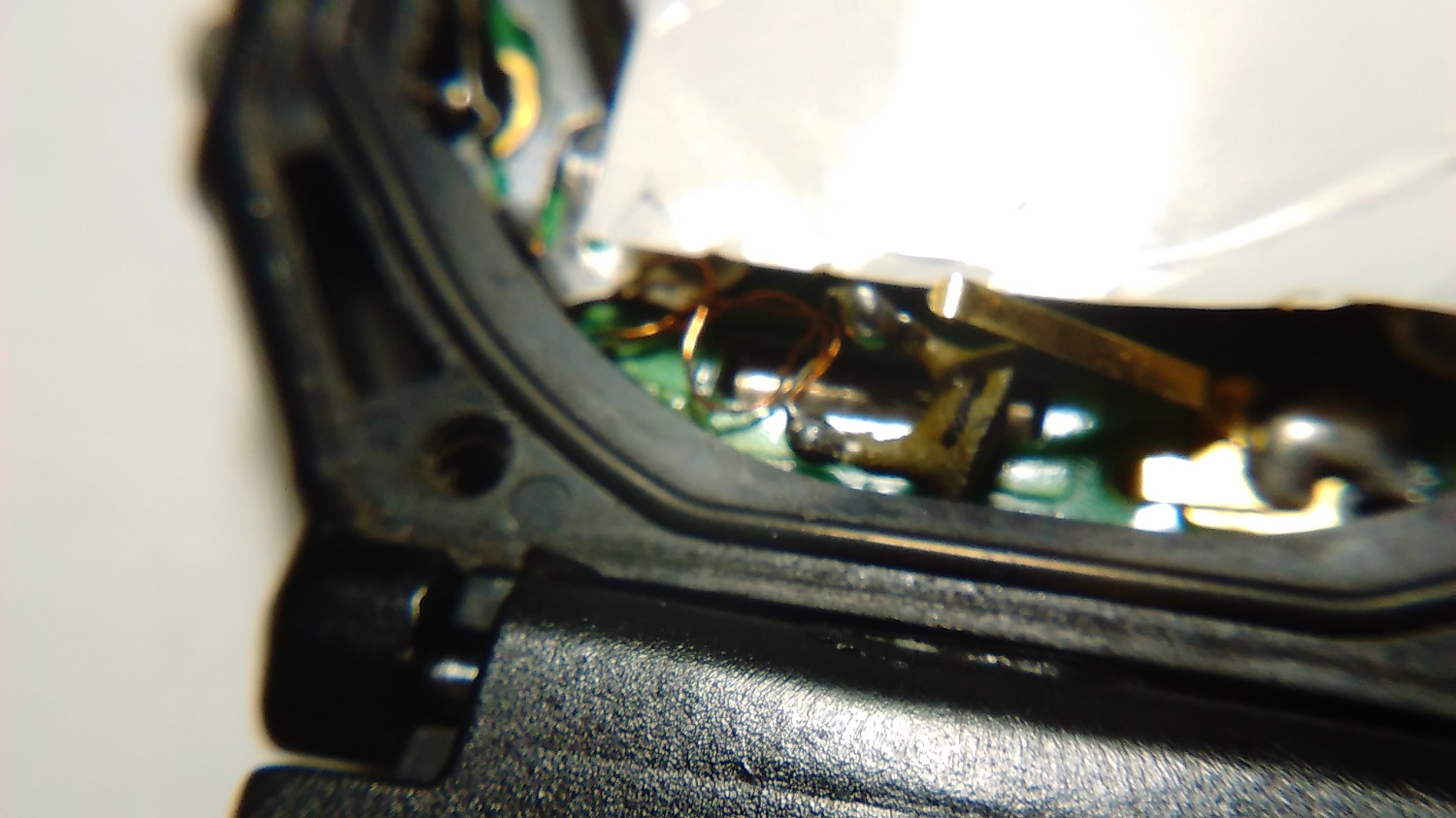

約100回分の銅線を巻いてつぶして平らにして液晶パネルとの間の隙間に入るようにしています。

しかし、巻き数に対する変化量の増減が少なくて、あまりうまく調整できませんでした。

そこで、セラミックコンデンサをやすりで削って容量を減らしていくことにしました。

1日毎に遅れ進みを見て、今日は5回やすりで削るなど地道な調整になり、一度削り過ぎたらもう一度最初からやり直しになりますが、

この調整方法が可変コンデンサが手に入らない場合には一番良かったです。

削ったコンデンサはせまい時計のスペースの圧電スピーカーの金具の下に収める事ができました。

F91WやF84Wのこの場所だとコンデンサや可変コンデンサなど一つぐらいなら入ります。

F91Wを使って色々な歩度調整を試した結果、コイルを使った調整方法はスペース的に難しいため、コンデンサのみを使った調整方法が一番簡単でした。

遅れる時計には振動子に直列にコンデンサを接続して調整 →

進む時計には振動子の片足にコンデンサを取り付けて電池のプラス極に接続して調整 →

しかし、いつまで調整しても、温度による発振周波数の変化や音叉型振動子の姿勢差などがあるため、完全に正確にはならず切りが無いです。

妥協と諦めが肝心か!!(笑

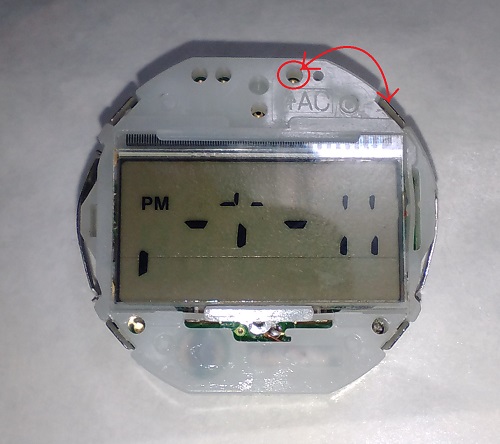

▼時計の再スタート

分解したり半田付けしたりして組み立てると高確率で動作しません。

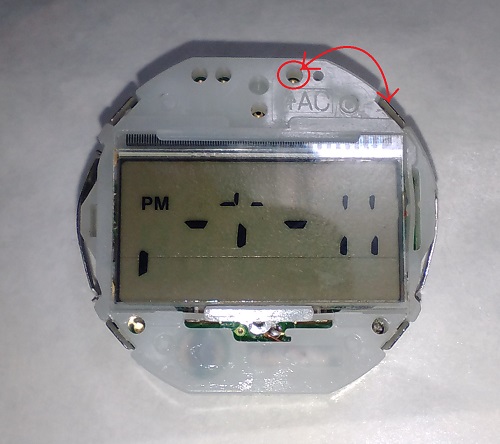

その場合は時計をリセットする必要があります。

このムーブメントの場合にはACと書かれた端子と外側の金具をショートさせることによりリセットできます。

ACの無いムーブメントの場合には電池の入る両極部分をショートさせるとリセットがかかると思われます。

■どこまで調整したらいいのか

いつまでたっても、ちょっとズレるの繰り返しになって、はっきり言って調整を繰り返しても切りが無いです。

時計に使われている音叉型水晶振動子は温度の変化により周波数が変わるらしいので、いくら調整しても無駄っぽいです。

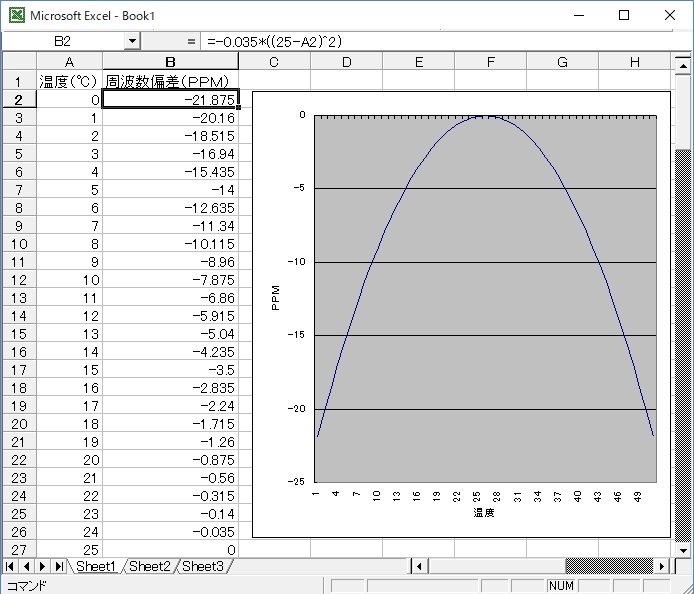

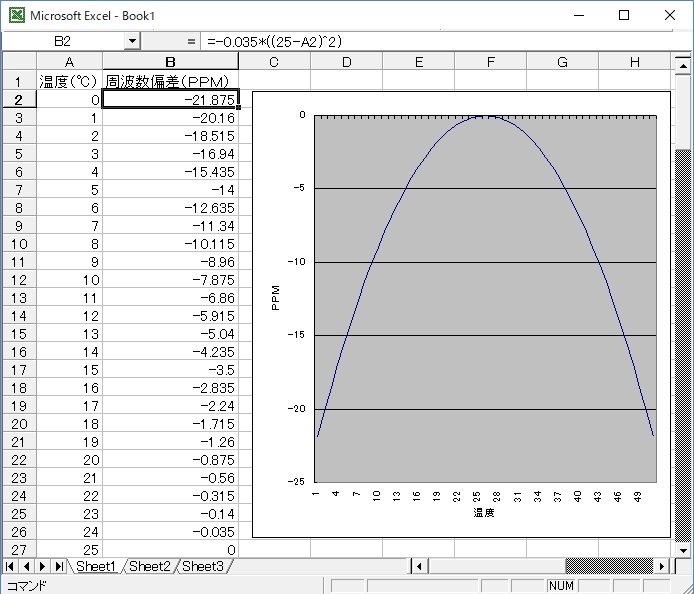

そこで、音叉型水晶振動子の部品単位のデータシートを見て周波数温度特性を調べてみました。

周波数は25℃前後を誤差0とした場合において、温度が前後すると周波数が加速度的に遅れるそうです。

とは、言ってもPPMとか B(T−Ti) 2 とかの近似式とか出てきてややこしいのでエクセルに計算してもらいました。

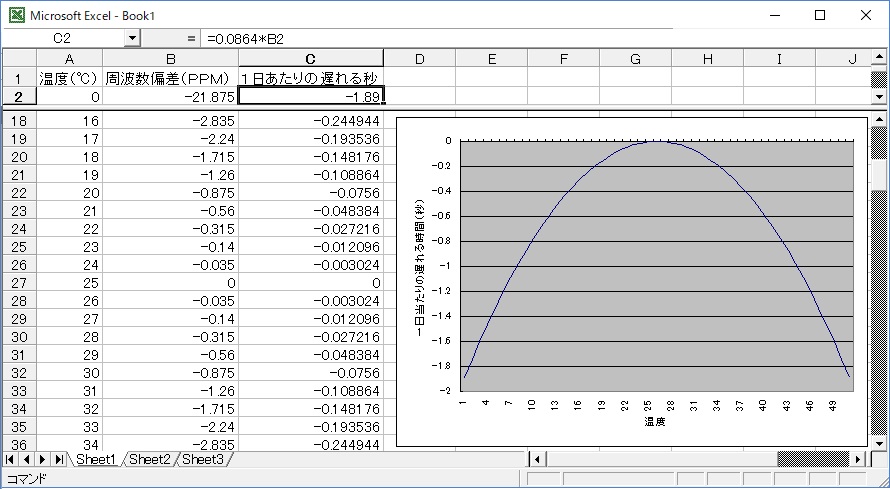

温度が変わるとこの周波数偏差のPPM分だけ遅れるそうです。

とは言え、何のことかさっぱり。

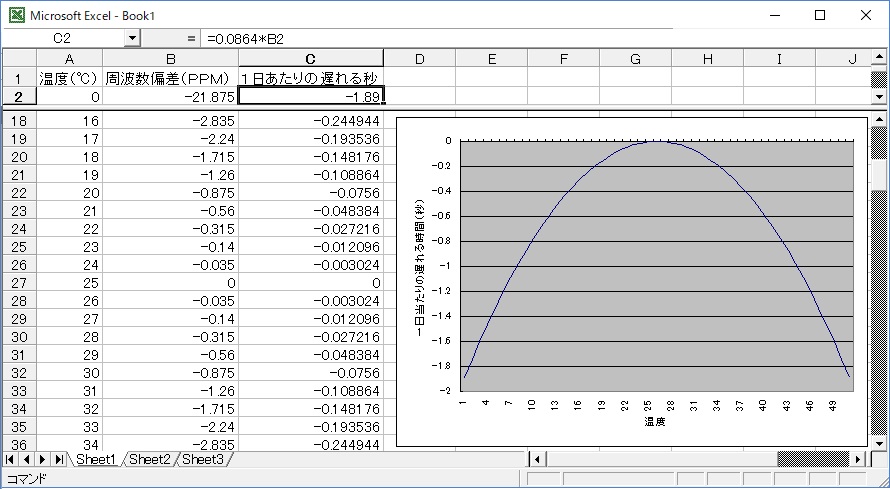

そこで、一日当たりの遅れる秒数を計算してもらうと・・・・

温度が0度だった場合には一日あたり-1.8秒遅れるそうです。

温度が16℃から34℃の範囲だった場合には一日最大0.24秒ぐらいは遅れると判りました。

しかし、温度係数も0.035で計算していますが、データシートでは、- (0.03±0.01) ppm/℃2 となってますし、

頂点温度も25±5℃となってますので、もっと誤差の範囲が大きくて部品ごとにバラツキがあるようです。

音叉型水晶振動子が一つで温度の補正が無い場合にはこのぐらいが限界みたいですね。

頂点温度の誤差が離れた振動子を複数並列に接続すれば頂点温度をもっとなだらかにできそうだぞ?

とか、温度を定期的に計測して遅れた分を補正すればもっと正確になりそうだぞ?

や、音叉型ではない別のカットされた振動子ならもっと穏やかな温度変化だぞ?

とかは、言わないでくださいね、それ年差クオーツですから(笑)

20160320更新

20180719更新

▲トップページ

>

その他